1月の休診日

月曜休診日:26日

土曜休診日:17日、31日、以上

2月の休診日

月曜休診日:16日

土曜休診日:7日、21日、以上

クリニックについて

当院の理念

こころとからだをつくるホームドクターを目指します。

自閉症等の発達障害のある方への支援では、専門的に検査や診断、治療を行える医療機関との連携が大変重要ですが、そのような医療機関は限られている現状があります。

「おそごうこころのクリニック」は、藤沢地域の発達障害のある方やご家族への総合的な支援体制の整備に向けて、医療と福祉サービスとの連携強化を図るために開院いたしました。

院内写真

待合室

クールダウン スペース

診察室

処置室

医師紹介

朝倉 新

| 1993年5月 | 東海大学医学部附属病院精神科研修医 |

|---|---|

| 1996年4月 | 愛光病院出向 |

| 1998年4月 | 愛光病院思春期病棟医長 |

| 2000年4月 | 東海大学医学部精神科助教 |

| 2001年4月 | 愛光病院出向助教 |

| 2003年4月 | 東海大学医学部精神科助教 |

| 2004年4月 | 埼玉県立精神医療センター出向 |

| 2006年4月 | 埼玉県立精神医療センター児童思春期科長 |

| 2008年5月 | 新泉こころのクリニック開院院長 |

| 2024年7月 | おそごうこころのクリニック院長 |

診療内容

気分障害、神経症、発達障害(ADHD・ASD・知的障害)、認知症、統合失調症

※原則として、15歳以上の方を対象としています。

精神科

このため、精神科として以下の5つの基本方針を中心に、皆様と接していきます。

- 一人ひとりに寄り添える地域医療を担います。

- 「心身一如」とし、こころとからだの治療をしていきます。

- 「瞑想(マインドフルネス)的生活」を目指していきます。

- その人らしい生活ができるよう、環境調整をしていきます。

- 本来より人に備わっている、自然治癒力に着目していきます。

皆様が快適な人生を送れるためのお役に立てればと思っております。

内科

情報量が多い世の中で長く生きている現代人の困りごとは千差万別であり、体調不良や病気以外にもさまざまな困りごとを抱えている人は少なくないでしょう。

医学で解決できることには限りがありますが、まずは第三者に話してみることで多少は楽になるかもしれません。

「調子が悪いけど、どこにかかったらいいか分からない」「こんなこと、病院で相談してもいいのかしら?」

そう思う方は足を運んでいただくことで、もしかしたら何かお手伝いできることがあるかもしれません。

どうぞよろしくお願いいたします。

精神科訪問看護について

当院スタッフがご自宅を訪問し、お話しを伺いながら、患者様やご家族が安心して地域の中でその人らしい生活ができるように支援していきます。

相談の部屋について(予約制)

看護師が話を聴きます。

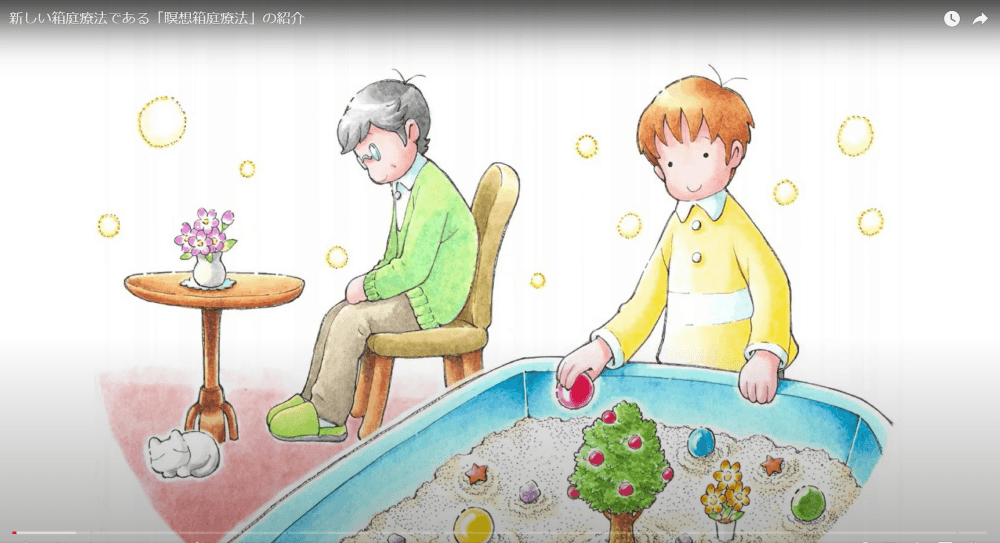

瞑想箱庭療法とは

・患者様の箱庭制作中に医師が瞑想を行うこと

・医師は箱庭の制作過程を一切見ず、また、箱庭に対しての分析、解釈も行いません

・瞑想箱庭療法では、医師と患者様の関係性によって治療を行うのではなく、患者様自身が本来備わっている力を発揮させることで治癒に向かう療法になります

お知らせ・コラム

お知らせ

-

2026/01/21

-

2025/12/20

-

2025/10/22

コラム

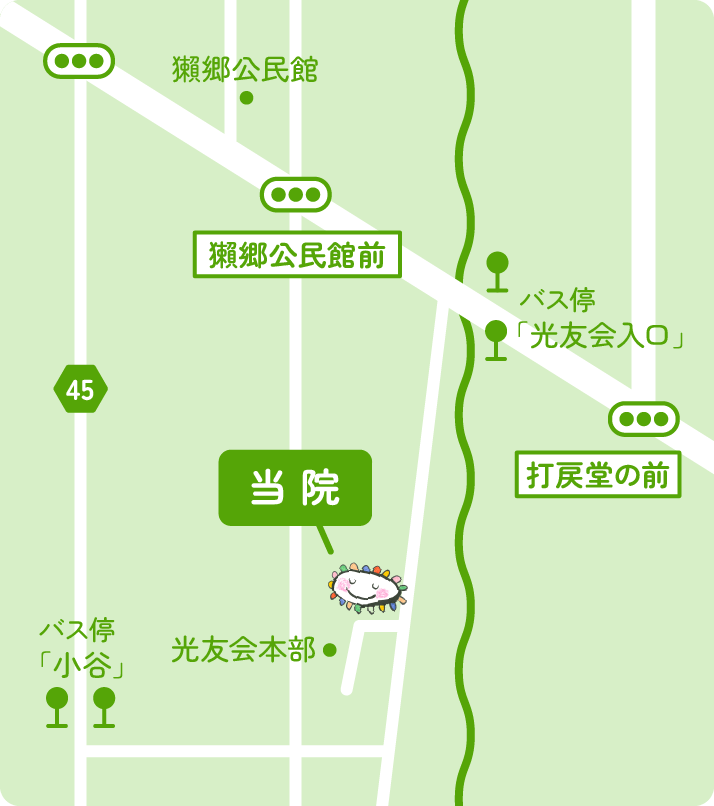

アクセス・診療時間・予約

※初診について

・事前にWEB問診(初めての方用)を行ってください。

神奈川県藤沢市獺郷1003

※お車でお越しの方はナビに「光友会」と

入れるとクリニックに着きます

- 小田急線湘南台駅から綾瀬車庫行きに乗り「光友会入口」下車徒歩3分

- JR辻堂駅から慶応中高降車場行きに乗り「慶應大学」下車・乗り継ぎ綾瀬車庫行き「光友会入口」下車徒歩3分

- JR茅ヶ崎駅から小谷行きに乗り「小谷」下車徒歩10分

- JR寒川駅から寒川町コミュニティバス東ルートから「小谷」下車徒歩10分

| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

10:00〜13:00 |

- | ⚫︎ | ⚫︎ | - | ⚫︎ | ▲ |

| 15:00〜18:00 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | - | - | - |

内 科

14:00〜18:00 |

- | - | - | - | ⚫︎ | - |

(受付 9:30〜13:30)

※土曜診療の翌週の月曜日はお休みとなります

※木、日、祝日はお休みです

※診療は予約制です

・自立支援医療をお持ちの方は病院名を変更してからご予約ください。

・お支払いは現金のみとなります。クレジット・電子マネーはご利用できません。

電話予約

WEB問診について

- Webから事前の問診記入ができます。

- 診断書が必要な方はWEB問診のサイトから診断書用問診を選択して行ってください。

- 当院では、原則15歳以上の方の治療を対象としております。

- 摂食障害、依存症、性別違和などの疾患については、専門的な医療機関を紹介させていただくことがあります。ご了承ください。

WEB予約

- 「WEB予約開始しました。診察券をお持ちの再診の方専用になります。初回利用時は会員登録が必要となります。ご了承ください」

- 初めての方はご利用できません、電話で予約をお取りください。

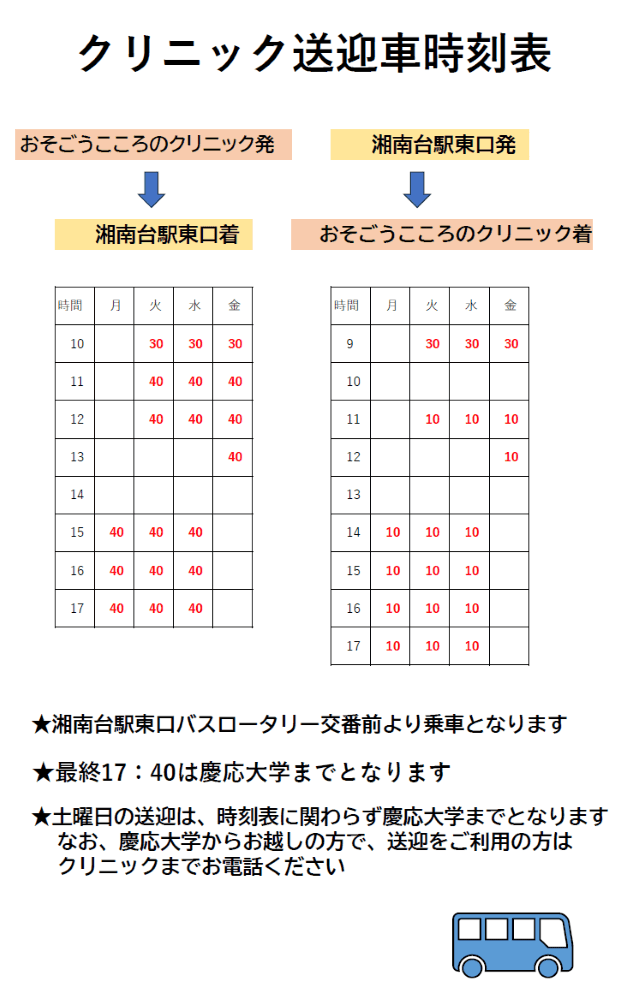

送迎サービスはじめました

2月から最終便17:40は慶応大学までとなります。

院内掲示一覧

文書代 料金表

| 診断書(院内指定) | 4,000円 |

| 診断書・意見書(所定外) | 5,000円 |

| 自立支援医療診断書 | 6,000円 |

| 精神障害者福祉手帳診断書 | 8,000円 |

| 障害年金診断書(精神用)(初回) | 15,000円 |

| 障害年金診断書(精神用)(2回目以降) | 10,000円 |

| 特別障害児診断書 | 5,000円 |

| 特別障害者認定診断書 | 5,000円 |

| ハローワーク主治医意見書 | 5,000円 |

| 特別児童扶養手当認定診断書 | 5,000円 |

| 障害者医師意見書 | 5,500円 |

| 心理検査報告書 | 1,100円 |

個人情報保護方針

当院では患者様の個人情報保護に全力で取り組んでいます。

当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。

個人情報の取り扱いについてお気づきの点は窓口までお気軽にお申し出下さい。

◆当院における個人情報の利用目的◆

○医療提供

・当院での医療サービスの提供

・他の病院、診療所、薬局、看護ステーション、介護サービス事業者等との連携

・他の医療機関からの照会への回答

・患者様の診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合

・検体検査業務の委託その他業務委託

・ご家族等への病状説明

・その他、患者様への医療提供に関する利用

○診療費請求のための事務

・当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務及びその委託

・審査支払機関へのレセプトの提出

・審査支払機関及び保険者からの照会への回答

・公費負担医療に関する行政機関へのレセプトの提出、照会への回答

・その他、医療・介護・労災保険および公費負担医療に関する診療費請求のための利用

○当院の管理運営業務

・会計・経理

・医療事故などの報告

・当該患者様の医療サービスの向上

・その他、当院の管理運営業務に関する利用

○医師賠償責任保険等に係わる、医療に関する専門団体や保険会社への相談又は届出等

○医療・介護サービスや業務維持・改善のための基礎資料

○当院内において行われる医療実習への協力

○医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究

○外部監査機関への情報提供

付記

○これら利用目的のうち、同意しがたい場合やご不明点がある場合には、その旨をお申し出下さい。

○お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。

○これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更などすることができます。

※個人情報の取り扱い、保護方針につきましては、より安全な運営ができるよう常に見直しを図っております。

つきましては予告なく変更、改善する場合がありますので常に当サイトまたは院内掲示でご確認下さい

診療報酬算定項目明細書の発行

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しますのでお申し付けください。

なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。

マイナ受付について

マイナ受付対応しています

施設基準届出について

①療養生活継続支援加算 (令和7年5月から)

医療安全管理指針

基本理念

適切な医療安全管理を推進し、良質で安全な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的として、医療安全管理のための体制の確立及び具体的方策、並びに医療事故発生時の対応方法等について定める。

医療安全のための基本的考え方

医療安全は、医療の質に関わる重要な課題であり、安全な医療の提供は医療の基本となるものである。 職員個人が、医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、安全な医療の遂行を徹底することが重要であることは言うまでもないが、医療の安全·安心をさらに推進するためには、院内感染対策、医薬品·医療機器の安全使用を含めた医療安全管理体制の確立を、組織として図ることが必要である。

本院は、これらの取り組みを明確なものとするために、ここに「おそごうこころのクリニック医療安全指針」を定める。

事故報告など医療安全体制を改善するための方策に関する基本方針

医療安全体制を改善するため、アクシデント(患者様に影響のある事故)又はインシデント(患者様には影響がなかったが、ミスが発生した場合=ヒヤリ、ハット)が発生した場合には、報告書を院長に提出する。

① アクシデント報告:院内でアクシデントが発生した場合、当該アクシデントに関与した職員は、応急処置又はその手配、拡大防止の措置及び上司への報告など必要な処置をした後、速やかに別に定める「アクシデント報告書」を院長に提出する。院長は、全職員にアクシデント内容を伝達するとともに対応を指示する。

② インシデント事例報告:院内でインシデント事例が発生した場合は、関係した職員は別に定める「インシデント報告書」は個人情報保護に配慮した形で取りまとめのうえ、全職員で共有し、医療事故、紛争の防止に積極的に活用する。 なお、インシデント事例を提出をした者にたいし、当該報告を提出したことを理由に不利益処分を行わない。

医療事故等発生時の対応に関する基本方針

事故等発生時には、速やかに院長に報告する。また院長は職員とともに事故調査を行い、事故調査報告書を作成するなどして適切に対処する。このうち、提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡であって、院長が当該死亡を予期しなかったものについては、医療法に基づく医療事故調査制度における報告対象となることに留意する。なおこの事故調査は医療安全の確保を目的とし、個人の責任追及の結果を招いてはならない。

医療従事者と患者様の間の情報共有に関する基本方針

本指針は、当院内の待合に常時閲覧可能な状態にするものとする。

患者様からの相談への対応に関する基本方針

患者様からの相談については、懇切丁寧に対応する。

その他医療安全推進のために必要な基本方針

① 職員の責務:職員は日常業務において医療の安全と安心を確保するために、患者様との信頼関係を構築するとともに、医療事故の発生の防止に努めなければならない。

② 記録の保管:医療安全管理委員会の審議内容等をはじめとした、院内における医療事故等に関する前各条に定める活動一切の諸記録(以下「医療安全活動資料」)は2年間保管する。

③ 医療安全活動資料の非開示:医療安全活動資料は、いずれの当院内部の医療安全のためだけのものであり、医療事故調査制度に基づく遺族への調査結果の説明及び医療事故調査·支援センターへの報告を除き、医療安全の目的で連携する院外調査委員会や第3者機関の収集情報·調査·議論等の一切も同様に当院内部の医療安全のためだけのものとなり、院長、関係職員その他すべての当院の職員は、患者様、ご家族関係者、裁判所、行政機関、警察と報道機関も含め当院の外部に開示することができない。

④ 懲戒処分の適用除外:前各条に定める目的を達成するため、当院は医療事故等発生の責任を理由とした関係職員に対する懲戒処分を行わないものとし、具体的な指揮監督を中心としつつ、厳重注意、訓戒、再教育、研修などの特別の再発防止措置に依らしめるものとする。

⑤ 指針等の見直し:本指針等は院長ならび全職員によって定期的に見直し、必要に応じて改正する。

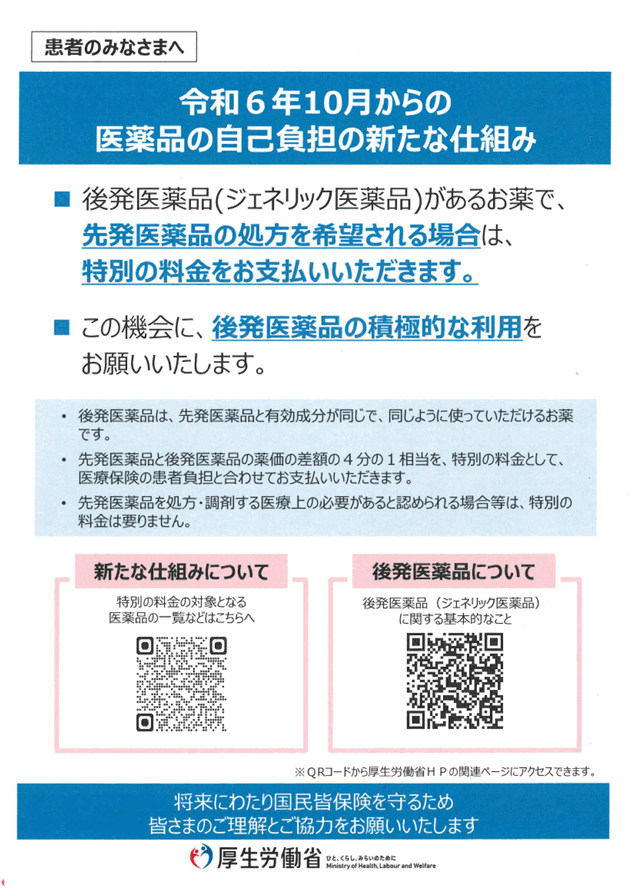

「一般名処方」に関する掲示

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、医薬品の有効成分をもとにした「一般名処方」を原則として行っています。「一般名処方」により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります(※)。

一般名での処方について、ご不明な点などがありましたらご相談ください。

※「一般名処方」とは、お薬の有効成分をそのままお薬名として処方することです。これにより、供給が不安定な医薬品であっても、有効成分が同じである複数の医薬品から選択することができ、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。